張清華

(資料圖片僅供參考)

(資料圖片僅供參考)

蜂擁而至——沈葦

蜂擁而至,是的,一束光,也是無數道光,帶著海量信息與靈感,帶著尖銳的穿透力和呼嘯而來的啟示,撲面盈懷,猝不及防。

以詩論詩,或詩歌中的“元寫作”,自然并不稀奇,屬“古已有之”。《尚書·堯典》中的“詩言志,歌永言,聲依永,律和聲”,能否算個例子?當然是。因為從形式上看,它很像是一首短詩,同時又是談詩歌的規律與寫法。照美國人華萊士·馬丁的說法,如果一個敘事人在一個作品中“談論陳述本身或者它的框架”,他“就在語言游戲中升了一級”,從而“把這個陳述的正常意義懸置了起來”(《當代敘事學》,北京大學出版社,2005)。若將此說法置換到詩歌之中,就是一個寫作者在一首詩中,談論到這個作品本身,或是談到了更普遍的寫作問題,他就變成了一個“比較高級的詩人”,因為他的這種方式使得詩歌的正常意義獲得了懸置和凸顯的效果,一個文本實現了敞開,或者在寫作層面上的“自我意識的自覺”。

華萊士·馬丁:《當代敘事學》,北京大學出版社,2005

請原諒我在一開始就變成了一個掉書袋,因為這樣有助于把問題說清楚。元寫作在中國古代的詩歌中,有狹義和廣義的大量例證。廣義來看,凡是能夠提醒我們關注到一首詩本身的寫作,或是與前人作品之間、與一般的寫作問題之間的關聯的,都可以認為是具有元寫作的性質。曹操動輒說“幸甚至哉,歌以詠志”,也算沾邊;而魏晉之后大量文人創作中的“用典”之風,應該也與元寫作有關,因為它不止是一種“互文”,而且也將一首詩的經驗和文字秩序,實現了某種“嵌入”和“敞開”、懸置或凸顯。一旦如此,它也具有了某種“元詩”意味。宋人喜歡在詩歌中談論詩人某時某刻的經驗或情境感,也使得其詩具有了元詩性質,像“不識廬山真面目,只緣身在此山中”之類,寫作者的處境感與身份感與一般的作品相比,要加強了許多。

當然,還有杜甫的《戲為六絕句》,這便是古人寫作元詩的典范了,專門來“以詩論詩”,這也是沈葦這部詩集《論詩》的基本體例。

當代詩人的元寫作例證可謂不勝枚舉,眾多詩人以此為志念,探索很多。有不少研究者談論了張棗的元詩寫作,我都認同,但例子非常廣泛。當年在《非非》雜志上讀到的周倫佑的《第三代詩人》,還有于堅的《對一只烏鴉的命名》這類詩,都是經典的“元詩”面孔。更早一些的,我以為歐陽江河的《玻璃工廠》與《漢英之間》也都是具有“元寫作意識”的作品。尤其《玻璃工廠》,故意以“隱含”的方式,凸顯了在“玻璃的誕生”背后的一個“詩歌的誕生”的潛文本;而《漢英之間》,則凸顯了寫作中主體的身份與語言同在的某種命運感,一種“被語言隔開”的奇特處境。

歐陽江河:《歐陽江河的詩》,人民文學出版社,2023

海子:《以夢為馬:海子經典詩選》,北京十月文藝出版社,2016

海子的元詩寫作非常之多,主要表現在他對于眾多大詩人的對話性想象與投射上,他對屈原、薩福、但丁、歌德、拜倫、雪萊、普希金、蘭波等,都有對話性和闡釋性的想象,其中都暗含了關于他們的詩歌和人生的看法;他的《祖國(或以夢為馬)》中,最后的結尾處說,“太陽的山頂埋葬詩歌的尸體——千年王國和我/騎著五千年鳳凰和名字叫‘馬’的龍”,事實上已經懸置和敞開了這首詩的寫作,最后他說,“我必將失敗,但詩歌本身以太陽必將勝利”,應該是標志著這首詩已然成為元寫作的例證。

西方詩歌中的元寫作,可能比中國詩歌中的情況更加多雜,從《浮士德》到當代的史蒂文斯、博爾赫斯,都可以找到大量不同傾向的例證,但我還是趕緊打住吧,來說沈葦的正題。

沈葦的《論詩》,原初我猜想也是“詩人談創作”的樸素動機,與嚴羽袁枚王國維這些人談詩,與歌德與艾克曼談文學,都并無二致,只是他將自己的靈感,那些雪片一樣飛來的經驗的片段進行了詩化的處理。因為很顯然,與其將之變成有邏輯的,需要驗證和闡釋的話語,還不如寫成直奔真理或主旨,也不必那么“講理”的詩句,豈不來得更生動也更有趣。于是就有了這部規模堪稱龐大的詩集。

沈葦:《論詩》,長江文藝出版社,2023

整體看,《論詩》的編排是即興的,是繁星的或鱗片式的“散論”,沈葦并沒有將其按照“內篇”“外篇”“雜篇”等來進行歸類——盡管可以這樣做。有的是談詩人主體的,有的是談本體論問題的,有的是談寫作的某種境遇的,有的是談詩歌類型的,有的是談方法的,有的是談語言的,有的是談風格的,有的也可能純粹是無厘頭的。“空氣中有死亡、墓葬和冷顫/去抓住最后的救贖:一把母語的落葉/盡管理想國和玫瑰園早已驅逐詩人/柏拉圖仍把詩視為‘有翅膀的神圣之物’/在廢墟的過去和荒涼的未來之間/詩是此刻、此在,是流水之上的居所/像張志和的一葉扁舟,駛離骯臟的河岸……”這是《論詩·此在》一首中的句子,庶幾可以視為是“海德格爾式”的論法了,雖也保留了張若虛、蘇東坡式的思維。不過,這似乎已然越出了“論”的窠臼或陷阱,而變成了“詩”,因為它最大限度地保有了感性、感覺與意象化的質地。

其實,我非常喜歡沈葦這種“不講規則的編排法”,對詩人來說,“無定法”才是法。過于規整地打理,是理論家和批評家的工作,詩人只消把最珍貴的經驗,最到家的秘籍,最精彩形象的奧義,和盤托出就可以了。讓我截取其中的一小部分的標題,“冥合”“魅影”“趣味性”“歸宿”“汲”“豹與貓”“布萊希特”“向下”“語言”“深淵”“現代性”……這是萬花筒式的呈現方式,霞光萬道的流云式的呈現方式,某種即興的、隨性的、偶然遇合式的銜接與連綴,反而會生出更多“蒙太奇”的增殖與溢出效應。

在我看來,與理論家的工作相比,沈葦的《論詩》可能更具有方法論的意義,因為它不是立足于“知識化”的一種動機,而是再造了“詩歌寫作的工作現場”。一切寫作的過程、因由、流程、工序、要義、手段、旁及、后果……都以感受性的、質感的、立體的和形象的方式得以呈現,閱讀的過程就是啟示的過程,是靈感激發的過程,是心有靈犀和心有戚戚的過程。

當然,最值得一談的還是見識。沈葦是當代重要的詩人,他廣闊的人生經歷,從葳蕤的俏江南到荒蕪的大西北,再到“少小離家老大回”,雖只是半生經歷,但與其他人相比,已是多出一世的豐富與不同了。仿佛《紅樓夢》中的那塊石頭的逆行,從地陷東南的繁華,到那了無一物的大荒以西,如今沈葦又返身還鄉,回到了山清水秀的杭州。我猜想他也常常會有如在夢中之感。這使他對詩的理解,一下子具有了更大的寬度與縱深,也有了不吐不快的沖動。故而他從內到外,從古到今,由近及遠,從天上到地下,從本體到方法,從形而上到形而下……有了一種縱橫馳騁的貫通感,一種百感交集的大覺悟。

從哲學上說,這近乎一種大歡喜,也是一種大悲愁。我猜想在沈葦的腦海里,忽然出現了一種蜂擁而至的景象,這些來自生命內部的冥想與聲音,正伺機而動,尋找一個契機和出口,現在他終于找到了。一個著魔的肉身在發出萬物的交響,或者說,萬物匯聚,正借助這個肉身生命的投射與賦形,成為一片話語的風景。

言有盡而意難盡,讓我慢慢體味,慢慢享受這個過程。

暗啞的石頭——啞石

啞石應該是老朋友了,雖然見面不多,但讀其詩很早。世紀之交以后,我編了多年的詩歌年選,每年遇到啞石的作品,都會毫不猶豫選入,因為他的詩非常符合我的趣味。

雖然我接下來的論述很短,但我還是基于他的筆名想了一個題目——“一塊喑啞的石頭”,即強調這塊石頭的沉默,抑或是其“說話”的方式。我想“啞石”這個筆名,對他的寫作可能會有很明顯的暗示,“石頭”本來就是沉默的,何況再加一個“啞”。所以,我認為他作為一個詩人,其自我意識應該是異常鮮明和自覺的。這種思考的方式,也決定了其文本的方式,以一塊“沉默的石頭”來面對世界,便顯得外冷內熱,外表沉寂,內心熱烈。我不是說他這個人,而是說他的詩,表面看起來是冷靜乃至冷漠的,但內在則是豐富、敏感,甚至是狂野的,一刻不停地在轉動他的思維。

其次,我覺得他也特別強調了潛意識的活動,還有不動聲色的反諷。“以石頭的方式成為智者”,或者也可以看作是一種“智者之詩”。這種態度,是非常符合中國傳統精神的,仿佛《紅樓夢》中的那塊歷經劫數的石頭,知曉人世的一切秘密,而又不愿意細說詳陳,只在身上“編述歷歷”,這就是“石頭的方式”,《紅樓夢》開篇就標立了這樣一種生命觀和人世觀,一種“沉默的自傳體”的寫作范式。我覺得啞石的詩,也是持以這樣的一種方式,且有著從一個“帶有隱者氣息的智者”,向著一個“歷經滄桑的圣者”進發的沖動。他那顆古老的悲憫之心,經常在他的詩里顯現出來,非常活躍,所以他也有了圣者的傾向。

啞石編《詩蜀志》,成都時代出版社,2016

啞石有一首《想象詩》,開篇一句說,“想象另一個人。也如我寫這詩體日記”。“詩體日記”在他這里是一個很有意思的關鍵詞,啞石的寫法大概也可以這樣的說法來概括。這意味著他用詩的方式記下日常生活,或者反過來,他刻意把生活的日常性處理為詩——幾乎不選取什么重大的事物,完全是瞄準日常生活的細節。這個轉換過程是非常有挑戰性的,對寫作者的要求極高,因為這是從日常性指向奇妙,然后來獲得詩意。怎么才算詩意呢?用他一首詩的結尾來說,“你太牛了,真能搓熱晶亮、柔韌的空氣!”把空氣搓得溫熱而晶亮,柔韌而有形,這是明知其不可為而為之,這也正是啞石在寫詩時所期待的一種自我“人設”——他希望能夠寫成這樣的詩。所以,這意味著無中生有,從日常中來,在一種無物與無形之中強調其及物性的寫法,很難又很妙。而且應該算是一種辯證法。

啞石同一本詩集里的另一首《問題詩》,可能存在一個完全被忽略的細節:他走過一個小店,里面有一個婦女突然露出乳房,做出了一個消費性的暗示。這有可能是一個行路者無意中所遇,也是某個時期很容易被我們忽略的一個無意義的細節,但這恰恰指向了一個非常敏感的人性時刻。這是啞石詩歌的一種非常典型的方法。他正是在這種時刻展現人的理性與無意識之間的交匯,甚至暗中的博弈,在荒唐與無意義中找到詩意,洞見人性的隱秘。還有一首《熊貓詩》,此詩隱喻的是人,一直為良民甚至“賤民”人,與“只能啃竹子”的熊貓之無辜、之脆弱相似,詩中最后寫道,現實的“接二連三呼嘯的重拳”,已經把你我“揍成了雙眼烏青的大熊貓”,但我們還得活著,維持著我們“樸素的驕傲”,并且“與無形拼刺刀”。這也是啞石的具有標志或方法意義的句子,它意味著生活之乏與詩意之趣,可謂相輔相成,橫生于無端、無行、無妄和無意之中。

總的來說,啞石的“詩體日記”的寫法,有這樣兩個要素:一是虛無性,這也是他的關鍵詞,虛無性是容易被忽略的無意義細節,但也是哲學的生發之處;二是日常性,關聯于日常、當下、此刻,荒謬而瑣屑。兩者關聯,既有真正的生活質感,同時又可以直接升華向“眾妙之門”的哲學之境。唯其如此,這一處理才顯得高超,顯得出其不意而不落俗套。

再次,對無意識的處理,與處理本身的貌似無意識。啞石的詩中似乎從不追求理性的升華,這也使他減去了所有可能的俗氣。他的詩中幾乎從來看不見大詞、大話,也不顯現所謂的“精神人格”,而只是出示他真實、誠實、卑微中一點點“小小的不俗”,以此作為一種日記體的寫作的支點,并以此構成個人的微歷史與微生活,但是在說,這種充滿了個人性的歷史才真正隱喻著歷史的內在性,以及真正的標本意義。

我當然不是說啞石的文本都屬于詩歌體的日記,而是強調,他是在刻意用一種“擬日記體”的方式來處理日常生活,它們之間必須是匹配的。而且,由瑣屑和庸常通向神奇和出其不意,實現意趣橫生與發人深思,才是啞石追求的詩歌的妙境。

啞石:《啞石詩選》,長江文藝出版社,2007

最后一點,因為啞石的作品太豐富了,我沒辦法舉例太多。但他的“元詩寫作”我必須提到。讓我舉出他的一首《與自我談詩》,來簡單談一下他的此類作品。此詩應該是一首自證、自詡或自我闡釋之詩,表明了他寫作的廣泛的“元詩屬性”,即“在自我分析的基礎上抵達自我語義和自我文本的分析”。這就意味著,不只是對自己的人格和心理活動進行自我分析,同時也對自己的寫作過程進行分析。這才是當代意義上的元詩。這首詩里面,啞石談到了四點——關于什么是詩,詩為什么,又如何寫。這里我沒有辦法細說,只是點到。一句是“太健全的神志是可怕的”,因而須“保持住一絲神秘”,這是第一點;第二個點是“歷史約等于身體”,它意味著把個人的經驗與歷史的隱秘之間進行互相投射,二者互為象征或者互為歸屬;第三個點是,“哲思乃是一種撫愛”,強調哲思不是一種“干燥的理性”與邏輯呈現,思想是不可脫離情感與生命,而成為空中樓閣的;最后一點,就是“在詞語里加載清澈的理性”,這也是他自覺的追求,強調語言的準確性,以及在感性與模糊之中,甚至在貌似瑣屑與虛無之中,思想的真實與清晰的存在。

這些都給了我們一個觀照啞石的框架與維度。

反射與投影——朱朱

我對朱朱的理解和把握,沒有很明晰的觀念性的邊界,只是總的來談一點印象。

朱朱的詩像是某種投影,主體投影到世界又反射回來的產物。這是我一個籠統的印象式的歸納。我注意到,他經常使用第一人稱“我”來寫作,如果沒有很高的技藝,這是相當“危險”的。朦朧詩多使用第一人稱,之后,到第三代,幾乎就沒有人使用第一人稱來寫作了,目的就是盡量讓詩變得更客觀。但朱朱卻大量使用了“我”——當然也有“你”“他”這樣的第二、第三人稱——所以我認為,他的認知方式更為晦暗,因為這個“我”與朦朧詩的視角已經很不一樣,其主體性變得游移、多疑,也變得更強大,更具有自我分裂性、鏡像意味與分析性。他的“自我”是一束光,投向世界產生反射或陰影,以此來生成其詩與文本。更具體講,就是反射和投影的聚焦,細節和局部可能更接近于詩歌的文本目標。他的詩中,除了戲劇性,還有來自繪畫藝術的啟示與顯著影響。透視、聚焦,還有人物的對位關系,都很講究。

先來說說“戲劇轉換”。朱朱詩歌里常常有一個潛文本,即詩文本背后的潛在的戲劇文本,它們應該有套疊,或是一種互為依存、互為依托的關系。他經常使用第一人稱視角,這其實就對應著戲劇性。戲劇角色里人物的存在感,顯然都是不同的“我”,意味著發聲、出場、朗誦、表達、對話等,掌控難度很大。“我”這一視角,在抒情詩中確實已有點陳舊過時了,但在戲劇性當中卻是永恒的。所以,朱朱戲劇性的文本設計,使得第一人稱“我”具有了很強的合理性,它不再變得危險,反而顯得很自如、很必要。我以一首最短的詩《林中空地》為例。這首詩實際上只有兩小節:“我獲得的是一種被處決后的安寧,/頭顱撂在一邊。”這一下就進入戲劇了,一個舞臺場景,在“林中空地”上展示出來。此時,自我處于消失或“被屏蔽”的狀態,仿佛一個人被殺害以后所留下的空白。這個場景的“經驗強度”確乎是非常大的,對讀者有強烈的震駭作用。顯然,這個被傷害的人物和周邊就構成了緊張關系,甚至是敵對關系,因此也就有了第二節:“周圍,同情的屋頂成排,他們彼此緊挨著。小鎮居民的身影一掠而過,只有等它們投入了深巷,才會發出議論的啼聲。”這“林中空地”與一個“殺人現場”,仿佛是一個互為轉喻與隱喻的關系,而他們與“我”內心的陰鷙與悲觀,則是構成了投射與鏡像的關系。這就是朱朱了,是朱朱式的陰鷙與悲觀。但我此處關注的,是作者的詩意生成的手法——對于一個本來的靜態物象,進行了生動的戲劇化處理。這首詩表明,在朱朱筆下,繪畫的元素和戲劇的元素是結合甚至并置的,顯得非常奇特。

朱朱:《我身上的海》,北京聯合出版公司,2021

對這首詩做一個文本分析,我覺得有四個向度:第一是真實和幻影的交疊,寓意和喻體互為投影。“林中空地”是一個真實的意象,但主人公的被處決或被殺害,是一個幻象,二者疊合在一起,非常有意思。第二是黑暗的人性或者靈魂。在與周邊的存在關系當中,黑暗作為人性或靈魂的屬性,具有本體性,黑暗即本然或本身。第三是指向。這首詩的意義指向或主體指向,到底是虛無還是微小之物?或不確定?我不能確定。這個指向總體上也是朱朱詩歌的指向,在主體性的理解方面,他傾向于無、微小、不確定,這是不是他現代性的體現方式呢。第四,也是最后一個,即潛意識,或者說超現實的深度。這就是非常典范的超現實主義的寫作方式了。

除了《林中空地》,我還想以《螞蟻》這首詩來說明朱朱詩歌對微觀與細節的強調。這是朱朱的寫法之一,也是當代詩歌的新美學。這首詩是朱朱詩歌里比較容易懂的,它大概有這么幾個要點:第一,存在指向最細節和微小的個體處境,但是主體性處于刻意的壓制和隱匿狀態。如今很多詩人都寫螞蟻,它作為一種微小之物,承載著極致的體現,隱喻著主體性的渺小,正因如此,才更能證明詩人關注和承認“最渺小的主體性”。第二,意義同時指向虛無。詩中比較關鍵的就是第一句,“你要那些該死的力量做什么?”既然是一個渺小的主體,還要什么力量?顯然詩人對于宏大的事物或是宏大的意義企圖,抱著強烈的反諷態度。第三,就是“真理的灰燼化”,真理在這其實并無意義,僅僅是燃燒于無形之中,燃燒后在無形中顯現,就是這首詩的意義。“翻過一座山丘,/遺棄了同類。”主體性可能部分地獲得了實現,作為一只螞蟻,它走出了很遠,把同類給甩掉了,似乎實現了什么抱負,但最終它仍是一只螞蟻,只是一只螞蟻。

顯然,這首詩在意義的實現方面,用了最小的形象,或最小的方式,實現了反差最大的詩意,我比較喜歡這種詩。但不能確定這樣的例子,是否能夠以少代多地詮釋朱朱寫作的向度、風格或者方式。

最后我談一下《清河縣》,這是三組詩,實際上應該看作一首有戲劇性、強烈互文性的長詩。我說它是奇怪的互文,指向戲劇性的重現與消失,明顯對位的是《金瓶梅》。為什么?因為它最后的一首《永福寺》,也是《金瓶梅》的結尾。《金瓶梅》實際上起于道(玉皇廟),終結于佛(永福寺)。其中的意圖,應該是對“道家之淫邪”的經歷之后,皈依于“佛家的空無”的寓意。朱朱這組詩是有深意的,其意圖可能并不在于最終彰顯與《金瓶梅》之間完全的人物對位和意義對位,他可能就是在追求和實現一種“有趣味的寫作轉換”——不是追求雕塑般的定型,而是終結于如煙般的消失。這可能就是朱朱的風格。

在互文關系中,我看到了某些確定性,比如《鄆哥,快跑》這首詩,其中確定性的東西是什么呢?鄆哥這么一個標準的“吃瓜群眾”,居然成了最具衛道士傾向的人物,這是非常有意思的設計。從人性的角度看,他就是一個窺視的典型,所以其確定性指向應該是諷喻性的,即窺視作為一種人性普遍存在的缺陷。我們每個人在某種意義上都是窺視狂,但卻又喜歡自我的“道德衛士式人設”。朱朱通過這一人物生動地揭示了這一點。指向了人性當中普遍存在的集體無意識——卑微的屌絲、吃瓜群眾的道德衛士沖動。從這個意義來看,這個人物設計非常之巧、之妙、之深,朱朱從這個小人物身上發現了豐富的可寫性、可表達性和充分的戲劇性。

通過對文本的反復細讀,我認為還有一個不確定的東西,即鄆哥在這首詩里像一個幽靈,我沒有完全確定性地找到他作為一個群眾的態度與行為邏輯。同時,周邊群眾的態度也是不明確的。換言之,鄆哥告訴大家,武大郎的老婆偷情了,周圍群眾卻始終是沉默的,并未表明態度,至少在這首詩里沒有表現出來,小說中也同樣沒有表現。這一安排到底有什么寓意呢,我還沒有想明白。

詩的最后一句,“他的奔跑有一種斷了頭的激情”,讓我想起海子的詩句,這明顯是反諷式的互文。但是我尚未真正找出這幾個元素之間確定的戲劇邏輯關系,所以我還不能認為我完全讀懂了這首詩。

詩歌在當地如何處置風景——古馬

風景描寫是中國古典詩歌傳統中經典的方式。從《詩經》開始,就有了風景描寫,“昔我往矣,楊柳依依”之類,已是情景交融。當然,這里面的風景描寫并沒有從一般性的描寫中獨立出來。完全獨立出來,是從魏晉時期的山水詩誕生開始的,從曹操的《觀滄海》開始的。山水詩可以看作是人的“主體性覺醒”的產物,即從自然的客體性中清晰地分離出來以后,所出現的一種認知現象。即大自然成為“對象化”的事物,且成為人的主體的某些鏡像。這樣,風景描寫才成為了文學的一種專業的職能和稟賦。之所以這樣說,是因為人從自然系統里面徹底分離出來以后,才會把自然當作一種觀照和審美的對象。

另一方面,我們現在的詩歌寫作,也確乎出現了某種程度上的“風景的缺失”——尤其與中國的詩歌傳統相比。這應該怎么看,我以為并不需要詫異和驚慌。從1980年代比較經典的作品開始,風景描寫其實就已經有了變化。比如海子的詩,其中能夠看到大量鄉村自然的景觀。但是海子所描寫的,實際上是作為這個世界的“三位一體”本身,是哲學意義上的自然世界,即存在的本體、表象與本源,而不是所謂的“風景”。在海子的詩中,他將之概括地描述為“大地”,“大地”是一個哲學概念,或是一個總括性的意象。

海子:《海子詩全集》,作家出版社,2009

如果從這個角度看,我并不單純肯定當代詩歌中的“一般性的風景描寫”,因為這可以在兒童文學作品,在散文作品里出現。在詩歌,特別是當代性的詩歌寫作中,沒必要把風景單純地作為一種元素。

但另一方面,聯系古馬的詩,在具體的文本語境中,我又很喜歡他大量的西部風景的描寫。而且從筆法上,它們又非常干凈、非常“骨感”,帶有強烈的西部特色。他的修辭非常簡練,有一種洪荒和荒古的味道。我認為,這就可以叫作一種“自然本性的書寫”。如席勒所說的“樸素的詩”“詩人或則就是自然本身”,但細想古馬的詩中還有一種不易覺察的“感傷”,有關于存在的體察和生命本身的大荒涼。為了釋解這種荒涼感,他不得不結合以一種與佛家有關的“禪心”與“禪意”,來處理這些景色。因為如果一個詩人行走在西部的土地上,那就意味著洪荒之所,也像《紅樓夢》里所描寫的那個“大荒”,或是“前世”,以及“來生”之類的幻象,或是世界最終的歸宿——它最初的本源和最終的歸宿,就是一個所謂的“大荒”。

所以我贊賞古馬筆下的西部自然。他高度簡化了這里的景致,這是對的。那片土地我也曾多次跪拜,身臨其境,感覺自己也就是從此大荒中來,之后也必將回歸此地。西部廣袤的山川、戈壁、大漠,這些地方如不用一種簡化的方式去觀照,幾乎是不可能的。人有了西部的體驗之后,對世界的理解會加深,所有的認知都須用減法。所以在古馬的詩里,可以看到一種用減法的處理,同時帶著一種西部特有的蒼茫和無邊的傷感,這是非常有意義,非常壯闊壯美的、智慧的一種處理。

古馬:《古馬的詩》,甘肅文化出版社,2014

還有一點,就是“身邊的風景”,或是周身的書寫——我更愿意這樣理解——古馬詩中的風景。

我認為,詩人最重要的,是要忠于自己個體的生命處境,這是寫作的一個根本要義。所有感人的東西,都是源于人的處境,不同尋常的處境。就像張若虛的《春江花月夜》,之所以被認為是“孤篇蓋全唐”,核心就在于它寫出了一個人一生中一個特定的時刻,“春、江、花、月、夜”,這么多自然界的元素加在一起,還是一個景色而已,但它們此刻與一個“舟子”相遇,便生發出了一個非常重要的一個要義和高度。有了人的處境,歸根結底一切就都被“人化”了,他身邊的這個景色,也成為一切人的景色,他也因此變成了“一切人的同代人”,他把瞬間變成了永恒。這也是帕斯的詩歌觀,把流動中的一個時刻凝固下來。所以我覺得要把景色變成人的內心的一個投射。即黑格爾說的,美即生命的感性顯現,或是拉康說的鏡像,你看見的這個世界的一切,實際是內心的一個映像。

古馬的詩中還涉及一個問題,即詩歌應不應該介入現實,如何介入現實,介入誰的現實,什么樣的現實,這個現實和誰有關……一系列問題都隨之而來。總有人認為,似乎有一個抽象的現實,是“人民群眾的現實”,而詩人則游離于這個現實之外,所以必須要去貼近現實,貼近群眾。但從寫作者來講,只有詩人真正體驗和感知到的現實,才會與詩有關。古代的“采詩官”,《詩經》與漢樂府的作者,都是去民間尋找素材,最后生成的文本,其實還是采詩官寫成的。采詩官也必須獲得那種處境,才會把詩寫好,寫出“知我者謂我心憂,不知我者謂我何求”那樣的詩句,這是一個非常孤單的個體,在現實面前的一個困境。唯有如此寫,才會有真詩,有感人的可能。

一個詩人忠實地寫出了自己的現實感,就有可能獲得其他人的理解,我們需要的不是照相一樣的現實,我們需要的是從現實當中獲取的經驗。這個經驗要經過提煉,變成能夠感動人或者打動人的東西,要么“有意義”,要么“有意思”。有些“沒有意義”的東西,如果“有意思”也可以。像古馬的這首《冬月的一個周末》,我覺得就寫得非常之好,它寫到了一個人深入中年之后的困惑,即使是一個詩人也要考慮自己的老去,乃至生死,自己的身后的環境,這其實比孤立地去處理更巨大的“現實”來得更有意義,因為這個人作為肉身生命的孤單與唯一,所面對的生死問題也是一切人的現實。詩中主人公先是在偶然的回憶中,想起了無邊的曠野,“昨日驅車經過荒野/陰洼處,積雪清新/一個人的眼睛/顧盼,無處不在/哪怕在一個人從未到過的地方”,忽然他就想起了必須面對的老去,在哪里將會有真正的老去與孤獨。想到此,主人公產生了關于一生的完整的想象:“從一個詞到另一個詞/我在無盡的隧道中穿行/忽而抵達開闊境地/群山突奔/藍鯨涌入水底的天空”,這就是生命與詞語,與文本之間的完全對應,他們簡化之后,形成了古馬的世界觀與生命觀,也成為他的美學。

古馬:《飛行的湖》,長江文藝出版社,2022

這樣的現實,才是屬于詩人的現實,也是屬于讀者的現實,是詩人置身其間的真切的現實。

“我在無盡的隧道中穿行”,古馬處理得太好了。他把自己徹底還原成了一個樸素的、普通的、普遍的生命個體當中的一員,也就寫出了所有深入中年的人共同的處境與現實。

存在主義的永恒困惑——西渡

這里只限于談西渡的短詩,或作為“短詩人”的西渡。

從詩集作品看,西渡的寫作起始于1980年代末。我注意到,最初兩年中,他的海子味兒很重,有不少仿作的痕跡。類似《谷倉》這樣的作品,即便編進海子的詩集中也不會有什么問題。“一直有人/在我的身上轉移/糧食。/一些看不見的東西一直/在我的身上轉移糧食/一直把我轉移到/另一只巨大的胃中/一直把我當作一種杯子/倒了又倒。/而倒空的/被轉移的/是農民的節日/是農家孩子在空地上/的哭聲。”這首詩標出的寫作時間是1989年12月。它表明了西渡對海子,以及“詩歌中的北大背景”的兩種認同,一是基本經驗的認同,二是詩意方式的認同。這成為西渡作為詩人的某種基因。

但他很快就成為一個“知識分子詩人”,即很快脫離海子的投影,成為他自己。在1990年的一些詩中,我注意到西渡已將筆觸轉向了社會,具有了比較尖銳和強烈的及物性,如《螞蟻和士兵》《十四行:反對》等,作為詩人,西渡的面孔漸漸清晰起來了。這些詩中有我們那時所看到和想到的接近的隱喻,但西渡確乎寫得更好,處理得更成熟,他顯示了看問題的高度、歷史感與穿透力。而且,關鍵是語言好,準確而明晰。

西渡:《雪景中的柏拉圖》,文化藝術出版社,1998

早期比較成熟的代表作,應數《雪景中的柏拉圖》,在這首詩里,我感到西渡終于找到了他代表性的語感——長句子,有吟詠性、充滿抒情性的同時,更有節奏略顯舒緩的思考意味。這應該是一個很重要的轉折,一個信號,它似乎表明西渡迷上了希臘文化,這是從現實和情感層面向著文化境遇的一種自我提升,既可以理解為是一種升華,也可以看作是一種逃避。但理想國與希臘想象本身,會使人更加面臨現實與精神之間的落差,況且隨后西渡又遇到了戈麥之死,這是海子精神的延續,也是海子之殤的重演。西渡歷經了這些,自然加速了他的成長和早熟。

隨后是大海的主題。在這里,西渡延續了他作為抒情詩人的使命,也明顯強調了他的寫作身份,但比之海子標立的北大傳統,他在努力向著寬廣和深邃的境界邁進,且有了早熟的滄桑感。這對于一個詩人來說是至關重要的。《為大海而寫的一支探戈》,是西渡走向成熟的標志性作品之一,我感覺到他來自但丁、海子和先賢的閱讀,在這兒生成了有西渡特色的語感,他成功地在抒情性和知性的寫作之間,找到了一種合適的語言。至此,我認為早期的西渡已獲得了一個成熟詩人應該有的一切準備。

“而星空選中在一個空虛的顱骨中飛翔/你打擊一個人,就是抹去一片星空/幫助一個人,就是讓思想得到生存的空間/當你從海濱抽身離去,一個夏天就此變得荒涼”,這樣的句子,已經可以成為20世紀90年代詩歌的標志性文本。

以上是關于早期西渡的一個粗略的輪廓。我對于這樣一個成長的線索,沒法不感到羨慕。這里除資源、影響的因素以外,當然更多是自身的原因。

西渡在1999年的《存在主義者》,是以薩特為原型寫作的一首關于存在主義的充滿悖謬詩意的作品。這首詩中,我以為很有代表性地建立了所謂“知識分子寫作”的一些基本的詩性特質,比如內在思辨與外在諷喻的統一,語義抵達與意義抽離的統一,嚴肅思考與戲謔反諷的統一,人文主義與后現代意識的統一,等等。這表明西渡在此時期,業已成為自覺的知識分子寫作的主體,具有了在文化身份與詩學建構方面的自覺意識。

這首詩完成了“一”與“多”之間的轉換,形式上是在說一個薩特,但實際卻是說一群人,或一個世界觀;或者相反,形式上是說一種社會文化思潮,但卻折射于一個肉身生命之上。其中所引的,都是薩特的言行或者傳記中的說法,但是它們又無不折射著一種悖謬的價值,折射著一種現代性的困境。

從某種意義上說,這樣的詩是不會過時的,如今再看,也是新鮮和有意思的,它的長度不是注水和啰唆的結果,而是思想和語言的旋律自動展開的結果。我必須說,在這首不短的詩中——不短是因為其“思想的容量比”大,其實只有36行——西渡也抵近了他具有反諷氣質的寫作境界,使得他語言的質地變得更加豐富和富有彈性。試看:

在與他的關系中,那些女人以身體

為代價,獲得了她們渴望的“存在”,

而他得到了他所渴望的女人的“多樣性”;

蹊蹺的是,“偶然的愛情”似乎比“必然的愛情”

更易于使他確認自己的存在,并使他相信

“生活不同于詞語的地方,在于它

始終是濕潤的……”;他用他的獨眼

觀察生活,并得出了獨具慧眼的結論

始終是濕潤的……”;他用他的獨眼

觀察生活,并得出了獨具慧眼的結論

“……他謝絕‘一切來自官方的榮譽’,//在紅色中國和古巴,他置身被接見的行列/‘我更渴望擁抱她們赤露的身體,介入其實/是次要的’,出于好斗的本能,他偽造了/他的一生。他死的時候,巴黎萬人空巷//這也許是他最得意的一天,‘借助于女人/和思想,我出色地忍受了生活,現在/我再也不會為它嘔吐了”,但是,“他真的/存在過嗎?一個存在主義的永恒疑惑”。這些詼諧跳脫的詩句,對應的是對于薩特人格與哲學悖論的反諷,而并非是故意表現的某種輕薄。

顯然,西渡已由一個早期的抒情詩人,轉變為一個思想性的詩人,一個世界萬象、生活百態的冷靜觀察者,這是一個成熟者的觀察,有自己的方位和主體性的同時,又能夠體己萬物,體恤所有,有了一顆真正悲憫的心。《蜜蜂》《云》《蜘蛛》《公共時代的菜園》《秋歌》等,都屬于此類。這些詩表明,西渡成功地將詩意由形而上學世界,移向了現實經驗的層面,甚至是世俗和個體經驗的層面。這也是1990年代詩歌的應有之意。

西渡:《靈魂的未來》,河南大學出版社,2009

從上述角度說,西渡此時實現了自己在20世紀90年代詩歌和知識分子寫作中的一個不可或缺的存在,且在詩學上具有了典范的表現。

當然我也感覺到了他作為“遲到者”的無奈,命定的某些東西,這使他難于在一群人中脫穎而出,但這反而使他的文本更具有了某種穩定性,以及內在的品質。

世紀之交以后的西渡,可以說進入了一個比較自由的時期,具有了一定的游戲精神,這個游戲精神不是對于意義的掏空,而是對于意義的質疑,以及帶著反諷的追問。這意味著,20世紀90年代的知識分子寫作,此時可以卸下種種包袱,是讓個性獲得彰顯的時候了。但很明顯,公共性和緊張感的進一步稀薄,使得西渡詩歌中的荒誕與消解意味也明顯增強了。《對風的一種修辭學觀察》《在玉淵潭公園》《實驗課》等,都是此類代表性的作品。

不過在我看來,意義的交互抵消,既讓此時期的西渡空前豐富,也使他變得難以概括。我一度非常喜歡《對風的一種修辭學觀察》這類作品,但卻似乎無法做出評價。這表明,這類作品確乎是我心儀的,我希望自己也寫出這樣即謙遜又驕傲的作品。

自由的揮灑,完全始料不及的意義延宕、延伸,以及流失與湮滅,這是比較理想的寫作,也是中年之后應有的高級與頹圮、飛翔與墮落。以下面這首《橘子》為例,最能夠說明問題。社會意義消隱,生命意義凸顯,未嘗不是一個好的境界。當然也不忘捎帶著各種諷喻:“……纖手剖開一頭霧水的橘子,/害淋病的橘子自我呈現。/性的享樂主義者將得到/最好的橘子,壞橘子//送給自由主義者和新左派。/我不要夜晚裸身通紅的橘子,/我只要暗淡的橘子皮,/像年齡的皺紋,被美容遺棄。”

生命經驗的老熟會帶來什么?轉向杜甫式的寫作。在西渡的詩中,很少會覺察到杜甫的氣質,但在2008年的《秋歌》中,我更多地讀到了這種東西。這種中年的隱痛,意義的散失,無言或難言的意緒,會給詩歌的寫作帶來更多的變化。

一夜落木,太陽的巡演接近尾聲,

在行星中間盛傳著來自太空的秘聞,

神的頭發稀了,神的頭腦空了,天使在人間挨餓,

被兩只經過的燕子抬入天空深處的搖椅,

陷入昏沉的、持續的夢境。

夢見圣誕老人,就著月光,補襪子的窟窿;

夢見其他的神的不倦的游戲,那也是我和你的游戲。

大樹也在做夢,他站著,夢見早年走失的表親,

夢見她又穿上少女時代的白裙子,

在冰水的池子里參加婚禮,客人都是肥胖的企鵝。

夢見蟬退出最后的身體,結束詩人生涯,

把歌聲藏進木質的深處。

我以為這樣的詩,與《秋興八首》那樣的作品是可以作某種“精神的互譯”的,即便具體的情志不同,但境界與神韻大抵相似。在生命與精神的唱酬之中,西渡顯現了過人之處,其實這也像是老杜的做派。“王侯第宅皆新主,文武衣冠異昔時”“魚龍寂寞秋江冷,故國平居有所思”,何嘗不是一樣的感慨與嘆息。

西渡:《西渡詩選》,太白文藝出版社,2019

以上雜感,依據《西渡短詩選》,該集基本截止于2011年,不知何故,近十年的作品未有收入。這個粗略爬梳,大概可以看出西渡寫作的一個輪廓,看到其起點之高、成熟之早,也看到其在20世紀90年代詩歌與知識分子寫作中重要的詩學意義,同時也可以透見其近年中的蝶變。這使我更確信西渡的重要性。即使在當代歷史的種種潮流消散之后,這些作品仍然能夠像沙灘上的貝殼一樣,可以閃亮地留下來。

以上不算文章,只能算是文章的開始。我喜歡知人論世,而我認為對西渡的了解,還流于淺嘗輒止,所以未敢妄加揣測,待日后有了更多感受,再說。

編輯:王傲霏

二審:牛莉

終審:金石開、藍野

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

中國無人駕駛技術初創公司文遠知行考慮IPO 最早于今年上市

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

寧德時代上半年營業收入同比增156.32% 研發投入逼近同期凈利

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

蘭博基尼上半年業績創紀錄 上半年生產5090輛汽車

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

傳特斯拉或引入另一家壓鑄機供應商 不會取消與IDRA合作

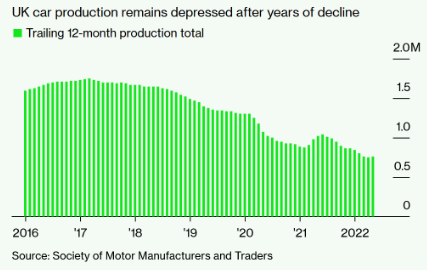

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%

高油價有助于加速向電動汽車轉型 英國5月汽車產量同比增13%